Психиатрический синопсис: восприятие страниц https://shambavedi.blogspot.com

Валерия Кольцова * допускает множественные злоупотребления – смысловые искажения, понятийные подмены – своими записями (опубликованными интернет-адресом, указанным заголовком этого синопсиса), частностью, заметна психиатрическая проблематика, которую предлагаю научиться: узнавать, понимать, различать, разоблачать, запоминать, исследовать – парадигмами, детальностью, вариантом метода деконструкционных кластеризаций (примерами, частностью, разновидностью способа разборных скоплений).

Другими словами – предлагаемым способом нужно:

– выбрать скопление – словосочетание, предложение, абзац, текст – условной смысловой наполненности Валерии Кольцовой определённой записи (особенной частностью, "Тайна крови");

– выбранному скоплению – словосочетанию, предложению, абзацу, тексту – условной смысловой наполненности Валерии Кольцовой определённой записи (особенной частностью, "Тайна крови") – применить меры – соответствующие научные определения, перечисленные содержанием, начинающимся после этой аннотации.

* Примечание – Валерии Кольцовой кроме, также таковой – меньшими мерами, определёнными дурными признаками (бесполезности, бестолковости, предрассудочности, предубеждённости, невежественности, суеверности – обыкновенно образующими последовательно усугубляющиеся предельные крайности: псевдоальтернативность, маргинальность, догматизм, фанатизм, ажитированность, социофобность, социопатность, психопатичность, маниакальность, экстремизм) – иных неназванных вкупе, составляющих чуждой враждебности влияния (независимо своих действий – неосознаваемых, осознаваемых – “благонамеренными”, неосторожными, злоумышленными):

◇◇◆ 01–33 % ≡ оперативнические (символические, мистерические) ⇒

⇒ заблуждённости (поступков сеяние → пожинание привычек; са́ттва-ра́джас → ра́джас);

◇◆◆ 34–66 % ≡ тактичнические (фантазические, гротескические) ⇒

⇒ замороченности (привычек сеяние → пожинание нравов; ра́джас → ра́джас-ра́джас);

◆◆◆ 67–99 % ≡ стратегичнические (сюрреалические, нонсенсические) ⇒

⇒ одержимости (нравов сеяние → пожинание судеб; ра́джас-ра́джас → ра́джас-та́мас);

оказываемые “публикациями” подобных “авторов” – которых мною обнаружена “кунсткамерная коллекция” (а-ля SCP foundation объекты, претендующие классам: "Евклид", "Кетер", "Аполлион" – характеристически маркирующие: персоналии (дифференциальные, интегральные); персоналий продукты; персоналий продуктами инспирируемые – психостатические, психодинамические – структуры, системы, процессы, результаты – однако, этому блогу благодаря – наверняка, соответственно, таксономизируемые классам: "Безопасный", "Архонт", "Обоснованный" – прочими случаями (разумеется, обязательно экзекуцировав достаточные протоколы), таксономизируемые классам: "Нейтрализованный", "Списанный" – иначе, вероятно, классовые претенденты триггернут хаотические потенциалы рискованных эксцессов, обобщённо называемых "Чёрный Лебедь"):

1) русскоязычные:

– Игорь Калмыков † (Ральф Вернер; Григорий Климов: "Князь мира сего", 1970 г.; "Дело 69", 1973 г.; "Имя моё легион", 1975 г.; "Протоколы советских мудрецов", 1981 г.; "Красная Каббала", 1987 г.; "Божий Народ", 1989 г.),

– Владимир Пятибрат ("Глубинная книга", 2003 г.),

– Роман Василишин (https://romanvasylyshyn.online/; "Сверхновый завет", 2018 г.),

– Андрей Тюняев (https://web.archive.org/web/20171029032815/http://www.organizmica.org/bo.shtml, https://stihi.ru/avtor/dazzle1),

– Ирина Нилова (https://i-e-nilova.ru/ 〈сайт заморожен, наверняка, вследствие: 04.02.2024 г.; "Важное сообщение", https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/vazhnoe-soobshchenie/〉),

– некто Александр (г. Красноярск; "Держава Света", https://derzhava-sveta.webnode.ru/, 17.10.2013 г. ("Сайт открыт", https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/sajt-otkryt/) – ориентир датировочной фиксации публикаций);

– http://солнце-поможет.рф/;

– некто А. А. Киселёв (г. Дмитров; "Центр Космического Развития": https://ckr.ru/, http://ckr.rf.gd/, https://ckr.temida.lv/);

– Людмила Алексеева (https://proza.ru/avtor/ludmilaalekseev: "Квантовая основа Мироздания", https://proza.ru/2025/04/12/1117, 12.04.2025 г.);

– Александра Лоренц (https://alexandrafl.livejournal.com/);

2) англоязычные:

– Питер Б. Мейер (Peter B. Meyer, https://finalwakeupcall.info/);

– Кори Гуд (Corey Goode, https://coreygoode.com/);

– Лоуренс, Майкл – Сарториус (Lawrence, Michael – Sartorius; "The New Earth", https://www.thenewearth.org/ (Internet's first published: 03.1996 yr.): "Book I: The Higher Knowledge", https://www.thenewearth.org/newearth1.html; "Book II: The Earth Changes", https://www.thenewearth.org/TheNewEarth-Bk2-18.html; "Book III: Life In The New Age", https://www.thenewearth.org/newearth3.html),

– Майкл Салла (Michael Salla, https://michaelsalla.com/; https://exopolitics.org/),

– Елена Данаан (Elena Danaan, https://www.elenadanaan.org/),

– Тони Родригес (Tony Rodrigues, https://www.tonyrodrigues.com/);

– Роберт, Госиа – (Robert, Gosia; https://swaruu.org/: Alenym (native Temmer; Taygetan Ex-Queen), Anéeka (native Temmer), Arien, Athena Elizabeth Swaruu (native Temmer), Dhor Kaal'el (native Temmer), Mari First (native Temmer; Taygetan Queen), Nai'shara (native Erra), Raguel (native Temmer), Sophia (Yazhi) Swaruu, Swaruu (native Erra), Za'el, …);

– Уэс Пенре (Wes Penre, https://wespenrevideos.com/; "История Изиды и война кровных линий", 2024 г.);

– Лиза Рене (Lisa Renee, https://energeticsynthesis.com/about-energetic-synthesis/1618-lisa-renees-story).

Может показаться – предыдущими абзацами названным, некоторых русскоязычных “авторов” “публикациям”, этот блог будто конфронтационен, иначе говоря, солидарен – семитам, иудеям, евреям – однако (кстати: действительности среди указанные множества вместе пересекаются реже, сравнительно преобладающей численности генетически близким – семитам, мусульманам, арабам; гораздо чаще распространены речевые обороты, упоминающие указанные множества (остальным отдельно): первое – ксенофобно-антагонистически; третье – завистливо-презрительно), строго правильным пониманием будет (кроме других, явно обозначаемых предметов исследований), этим блогом подразумеваемая, безусловная неприемлемость определённых – национализмогенных, нацизмогенных, фашизмогенных, криминогенных, терророгенных, геноцидногенных – иудаистских (обобщённо, авраамических) религиозных догм (таковыми, особенно, злоупотреблением между – состояниями (статусами), отношениями (привилегиями) – пособников, соучастников – человекообразного сверхнедочеловечества, культивирующего: господства-рабства, ростовщичества-должничества, суперпаразитизмы-сверххищничества, вампироидные демоноидства, узурпаторские оккупантства; изгойские ига, кликовщинные цеховщинства, бандерложные сворничества, зомби-манкуртства, полицайские карательства, быдлофермерства-быдлозверинства-быдложиводёрничества (инквизиторщинства, опричнинства, чекистовщинства; шарашкинства; аракчеевщинства (дедовщинства, уставщинства); смердщинства, барщинства, крепостничщинства, закупщинства, вдачщинства, челядьщинства, холопщинства, черньщинства; салтыковщинства, брискорнщинства)).

Здесь уместно отметить: около 80 лет назад (относительно 2025 г.), моим родным людям (отнюдь являвшимся – национальностью евреями, вероисповеданием иудеями) были непоправимо причинены (поныне продолжая влиять – мне, моим современным родным людям) – моральный вред, материальный ущерб – обобщаемые главными словами: семьи разрушением (вплоть безотцовщине) – обывательской клеветнической травлей воинствующе-невежествующим антисемитизмом, маскирующим – примитивную, вульгарную – зависть очень короткому семейному счастью (моих родных людей – бабушки, дедушки – прямой восходящей отцовской линии) среди многих бедовых невзгод военного времени Великой Отечественной (Восточного фронта Второй мировой).

Поэтому...

M. A. Пьер Кюри (1904–1905 годов лекции, Сорбонна):

"Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной."

Другими словами – предлагаемым способом нужно:

– выбрать скопление – словосочетание, предложение, абзац, текст – условной смысловой наполненности Валерии Кольцовой определённой записи (особенной частностью, "Тайна крови");

– выбранному скоплению – словосочетанию, предложению, абзацу, тексту – условной смысловой наполненности Валерии Кольцовой определённой записи (особенной частностью, "Тайна крови") – применить меры – соответствующие научные определения, перечисленные содержанием, начинающимся после этой аннотации.

* Примечание – Валерии Кольцовой кроме, также таковой – меньшими мерами, определёнными дурными признаками (бесполезности, бестолковости, предрассудочности, предубеждённости, невежественности, суеверности – обыкновенно образующими последовательно усугубляющиеся предельные крайности: псевдоальтернативность, маргинальность, догматизм, фанатизм, ажитированность, социофобность, социопатность, психопатичность, маниакальность, экстремизм) – иных неназванных вкупе, составляющих чуждой враждебности влияния (независимо своих действий – неосознаваемых, осознаваемых – “благонамеренными”, неосторожными, злоумышленными):

◇◇◆ 01–33 % ≡ оперативнические (символические, мистерические) ⇒

⇒ заблуждённости (поступков сеяние → пожинание привычек; са́ттва-ра́джас → ра́джас);

◇◆◆ 34–66 % ≡ тактичнические (фантазические, гротескические) ⇒

⇒ замороченности (привычек сеяние → пожинание нравов; ра́джас → ра́джас-ра́джас);

◆◆◆ 67–99 % ≡ стратегичнические (сюрреалические, нонсенсические) ⇒

⇒ одержимости (нравов сеяние → пожинание судеб; ра́джас-ра́джас → ра́джас-та́мас);

оказываемые “публикациями” подобных “авторов” – которых мною обнаружена “кунсткамерная коллекция” (а-ля SCP foundation объекты, претендующие классам: "Евклид", "Кетер", "Аполлион" – характеристически маркирующие: персоналии (дифференциальные, интегральные); персоналий продукты; персоналий продуктами инспирируемые – психостатические, психодинамические – структуры, системы, процессы, результаты – однако, этому блогу благодаря – наверняка, соответственно, таксономизируемые классам: "Безопасный", "Архонт", "Обоснованный" – прочими случаями (разумеется, обязательно экзекуцировав достаточные протоколы), таксономизируемые классам: "Нейтрализованный", "Списанный" – иначе, вероятно, классовые претенденты триггернут хаотические потенциалы рискованных эксцессов, обобщённо называемых "Чёрный Лебедь"):

1) русскоязычные:

– Игорь Калмыков † (Ральф Вернер; Григорий Климов: "Князь мира сего", 1970 г.; "Дело 69", 1973 г.; "Имя моё легион", 1975 г.; "Протоколы советских мудрецов", 1981 г.; "Красная Каббала", 1987 г.; "Божий Народ", 1989 г.),

– Владимир Пятибрат ("Глубинная книга", 2003 г.),

– Роман Василишин (https://romanvasylyshyn.online/; "Сверхновый завет", 2018 г.),

– Андрей Тюняев (https://web.archive.org/web/20171029032815/http://www.organizmica.org/bo.shtml, https://stihi.ru/avtor/dazzle1),

– Ирина Нилова (

– некто Александр (г. Красноярск; "Держава Света", https://derzhava-sveta.webnode.ru/, 17.10.2013 г. ("Сайт открыт", https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/sajt-otkryt/) – ориентир датировочной фиксации публикаций);

– http://солнце-поможет.рф/;

– некто А. А. Киселёв (г. Дмитров; "Центр Космического Развития": https://ckr.ru/, http://ckr.rf.gd/, https://ckr.temida.lv/);

– Людмила Алексеева (https://proza.ru/avtor/ludmilaalekseev: "Квантовая основа Мироздания", https://proza.ru/2025/04/12/1117, 12.04.2025 г.);

– Александра Лоренц (https://alexandrafl.livejournal.com/);

2) англоязычные:

– Питер Б. Мейер (Peter B. Meyer, https://finalwakeupcall.info/);

– Кори Гуд (Corey Goode, https://coreygoode.com/);

– Лоуренс, Майкл – Сарториус (Lawrence, Michael – Sartorius; "The New Earth", https://www.thenewearth.org/ (Internet's first published: 03.1996 yr.): "Book I: The Higher Knowledge", https://www.thenewearth.org/newearth1.html; "Book II: The Earth Changes", https://www.thenewearth.org/TheNewEarth-Bk2-18.html; "Book III: Life In The New Age", https://www.thenewearth.org/newearth3.html),

– Майкл Салла (Michael Salla, https://michaelsalla.com/; https://exopolitics.org/),

– Елена Данаан (Elena Danaan, https://www.elenadanaan.org/),

– Тони Родригес (Tony Rodrigues, https://www.tonyrodrigues.com/);

– Роберт, Госиа – (Robert, Gosia; https://swaruu.org/: Alenym (native Temmer; Taygetan Ex-Queen), Anéeka (native Temmer), Arien, Athena Elizabeth Swaruu (native Temmer), Dhor Kaal'el (native Temmer), Mari First (native Temmer; Taygetan Queen), Nai'shara (native Erra), Raguel (native Temmer), Sophia (Yazhi) Swaruu, Swaruu (native Erra), Za'el, …);

– Уэс Пенре (Wes Penre, https://wespenrevideos.com/; "История Изиды и война кровных линий", 2024 г.);

– Лиза Рене (Lisa Renee, https://energeticsynthesis.com/about-energetic-synthesis/1618-lisa-renees-story).

Может показаться – предыдущими абзацами названным, некоторых русскоязычных “авторов” “публикациям”, этот блог будто конфронтационен, иначе говоря, солидарен – семитам, иудеям, евреям – однако (кстати: действительности среди указанные множества вместе пересекаются реже, сравнительно преобладающей численности генетически близким – семитам, мусульманам, арабам; гораздо чаще распространены речевые обороты, упоминающие указанные множества (остальным отдельно): первое – ксенофобно-антагонистически; третье – завистливо-презрительно), строго правильным пониманием будет (кроме других, явно обозначаемых предметов исследований), этим блогом подразумеваемая, безусловная неприемлемость определённых – национализмогенных, нацизмогенных, фашизмогенных, криминогенных, терророгенных, геноцидногенных – иудаистских (обобщённо, авраамических) религиозных догм (таковыми, особенно, злоупотреблением между – состояниями (статусами), отношениями (привилегиями) – пособников, соучастников – человекообразного сверхнедочеловечества, культивирующего: господства-рабства, ростовщичества-должничества, суперпаразитизмы-сверххищничества, вампироидные демоноидства, узурпаторские оккупантства; изгойские ига, кликовщинные цеховщинства, бандерложные сворничества, зомби-манкуртства, полицайские карательства, быдлофермерства-быдлозверинства-быдложиводёрничества (инквизиторщинства, опричнинства, чекистовщинства; шарашкинства; аракчеевщинства (дедовщинства, уставщинства); смердщинства, барщинства, крепостничщинства, закупщинства, вдачщинства, челядьщинства, холопщинства, черньщинства; салтыковщинства, брискорнщинства)).

Здесь уместно отметить: около 80 лет назад (относительно 2025 г.), моим родным людям (отнюдь являвшимся – национальностью евреями, вероисповеданием иудеями) были непоправимо причинены (поныне продолжая влиять – мне, моим современным родным людям) – моральный вред, материальный ущерб – обобщаемые главными словами: семьи разрушением (вплоть безотцовщине) – обывательской клеветнической травлей воинствующе-невежествующим антисемитизмом, маскирующим – примитивную, вульгарную – зависть очень короткому семейному счастью (моих родных людей – бабушки, дедушки – прямой восходящей отцовской линии) среди многих бедовых невзгод военного времени Великой Отечественной (Восточного фронта Второй мировой).

Поэтому...

M. A. Пьер Кюри (1904–1905 годов лекции, Сорбонна):

"Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной."

|

| PSYCHIATRIC SYNOPSIS ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СИНОПСИС |

ПсихИатрический Синопсис (ΨυχΙατρική Σύνοψη, ΨΙ Σ, Ψ⚕ Σ 〈⚕, Rod of Asclepius (Staff of Aesculapius)〉) – намеренно составлен, уровнем обывательской общедоступности, справочными сведениями, служащими противомерой: псевдоидеологическим, псевдорелигиозным, псевдоэзотерическим, псевдомистическим, псевдооккультным, псевдоконспирологическим – имитациям, симуляциям, фальсификациям, фикциям, мистификациям, дезинформациям, пропагандам, агитациям, демагогиям, популизмам, профанациям, спекуляциям, манипуляциям, диффамациям, инсинуациям, дискриминациям, фабрикациям, стигматизациям, провокациям, компрометациям, дискредитациям, диверсиям – гибридным (“×”), химерным (“+”) – технологиям суггестии социуму.

Справочные сведения уместно подробнее изучить – проверить, подтвердить, перепроверить, повторить – компетентными: специалистами, профессионалами, теоретиками, практиками, консультантами, экспертами, редакторами, рецензентами.

Справочных сведений только любительское изучение позволяет осмысленно пользоваться: грамотностью, эрудицией, скептицизмом, критичностью, анализом, синтезом, дедукцией, индукцией, систематизацией, структуризацией – некоторыми существенными навыками высшей нервной деятельности разумного человека, желающего – самопросвещением, самообразованием, саморазвитием – преодолевать влияния чуждой враждебности.

Социуму суггестии технологиям – гибридным (“×”), химерным (“+”) – подобным случаям чуждой враждебности соответствует выражение: "Предупреждёны, следовательно, вооружёны!" (парафраз лат. Praemonitus ergo praemunitus), – хорошо побуждающее – сбережению, защите, восстановлению, сохранению, укреплению – личного здоровья: рефлексивного, эмоционального, психического, морального, когнитивного, интеллектуального, менталитетного – настоящей коренной основательности (реального радикального фундаментализма) гражданского общества.

Контент

〈Аннотация〉

Контент

Ремарки

Аббревиатуры, нотации

Дедикация

Тематические карты локаций

Програф

Дистинкции

Пролог

§ 1.1.1 Рефлексия – психологические аспекты

§ 1.1.2 Ментизм

§ 1.2.1 Резонёрство

§ 1.2.2 Навязчивые грёзы

§ 1.3.1 Эскапизм

§ 1.3.2 Обсессия

§ 2.1 Психиатрическое литературоведение

§ 2.1.1 Типы текстов

§ 2.1.1.1 Тёмные (эпилептоидные) тексты

§ 2.1.1.2 Печальные (депрессивные) тексты

§ 2.1.1.3 Сложные (шизоидные) тексты

§ 2.1.1.4 Весёлые (гипертимные, маниакальные) тексты

§ 2.1.1.5 Красивые (истероидные) тексты

§ 2.1.1.6 Светлые (паранояльные) тексты

§ 2.1.2 Критика метода

§ 2.2 Патография

§ 2.3 Патопсихолингвистика

§ 3.1.1 Критичность – патопсихологические аспекты

〈…〉

§ 3.3.1 Пограничное состояние

〈…〉

§ 3.4.1 Психопатологический симптом

§ 3.4.2 Психопатологический синдром

§ 4 Классификации психопатий

§ 4.1 Классификация психопатий Ганнушкина

§ 4.1.1 Параноическая психопатия

§ 4.1.2 Неустойчивая психопатия

§ 4.1.3 Конституционально-глупые

§ 4.2 Классификация психопатий Крепелина

§ 4.2.1 Импульсивные, "люди влечений"

§ 4.2.2 Безудержные, "неустойчивые"

§ 4.2.3 Лжецы и обманщики, "псевдологи"

§ 4.3 Классификация психопатий Шнайдера

§ 4.3.1 Гипертимики

§ 4.3.2 Безвольные

§ 4.3.3 Фанатичные

§ 5.1 Патологическая ложь

§ 5.2 Мифомания

§ 5.3 Феномен присвоения

§ 6.1 Сверхценная идея

§ 6.2 Метафизическая интоксикация

§ 6.3.1 Магическое мышление

§ 6.3.2 Магифренический синдром

§ 6.3.3 Синдром истинно верующего

§ 7.1 Бредоподобная идея

§ 7.2 Бредовое расстройство

§ 7.3.1 Индуцированное бредовое расстройство личности

§ 7.3.2 Паранойяльный бред

§ 7.3.3 Параноидный бред

§ 8.1 Бредовые идеи преследования

§ 8.2 Параноидный психоз

§ 8.3.1 Параноидное расстройство личности

§ 8.3.2 Паранойяльный синдром

§ 8.3.3 Параноидный синдром

§ 9.1 Синдромы помрачения сознания

§ 9.2 Делирий

§ 9.3.1 Бред – индуцирование

§ 9.3.2 Бред – диагностика

§ 9.3.3 Бред – классификация

§ 10.1 Онейроидный синдром: терминология, классификация

§ 10.2 Онейроидный синдром: эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика

§ 11.1.1 Диссоциация

§ 11.1.2 Дереализация

§ 11.1.3 Деперсонализация

§ 11.2.1 Диссоциативное расстройство личности

§ 11.2.2 Расстройство личности

§ 11.2.3 Патологическое развитие личности

Эпилог

Аудиальных иллюстраций копирайты

Визуальных иллюстраций копирайты

Ремарки

|

| ISO 7001 PI BP 016 – Wait (Ждать) |

Предлагаемых справочных сведений объём будет несколько ограниченным некоторое время.

☙❧

⚠ Предупреждение!

Эта страница содержит – тексты, иллюстрации – интернет-контента рейтингами категоризируемые:

🗢 сексуальной ориентацией;

🗣 обсценной лексикой;

контекстно материалов (таких и только таких): артефактных, медицинских, образовательных, новостных.

☙❧

ϐ Этой страницы навигационный интерфейс (интернальные – дирекции, редирекции) гетерономно сегрегирован технологией Blogger (фактически, массово эксплуатирующей "волонтёрское" бета-тестирование пилотного проекта), другими словами: даже опытному пользователю весьма затруднительно (почти исключено) вёрстки правки порядком создать сверхссылки, обеспечивающие удобные внутристраничные взаимообратно-направленные перемещения между – содержанием (списком заголовков разделов), повествованием (заголовками разделов) – чего вследствие читатели вынуждены страницу вручную просматривать (большие объёмы пропуская), чтобы достичь определённых сведений. Указанную сложность несколько упрощают наборы меток – особых знаков (частностью, раздела); аббревиатур, нотаций – которых поиск (страницы среди, встреченные интересующие, символьные комбинации, курсором выделяются, чтобы автоматически переместиться полю интернет-браузера опции, вызываемой поочерёдно-совместным нажатием клавиш [Ctrl]+[F] – действия выполнимы использованием распространённой операционной системы персонального компьютера), последовательно показывает (нужное число раз: сверху-вниз (прямо) – нажатием клавиши [F3], снизу-вверх (обратно) – поочерёдно-совместным нажатием клавиш [Shift]+[F3]) каждого применения место.

Эта страница содержит специальные символы, которые могут выглядеть (случаем отсутствия актуального рендеринга): заменяющими знаками (�), прямоугольников внутри вопросов знаками (⍰), разными прямоугольниками (⌷, ⎕), символами "тофу" ().

☙❧

Википедии цитируемых статей источников ссылки (обозначаемые цифрами внутри квадратных скобок), мною удалены (целесообразно удобочитаемости).

Этой странице применительно (надеюсь, ближайшим будущим), будут выполняться задачи:

1) текста нормализации;

2) текста симплификации;

разумеется, кроме намеренного использования:

– индивидуально-авторской неологизации (случайного словообразования);

– идиолектизации (личноговорения);

– дефамилиаризации (остранения).

☙❧

⚠⚠⚠ Предупреждение!!!

🕲🕲🕲 "Ответный удар “Шамбале”..." – этого блога моих идей, креативностью объединяемой совокупности (также отдельных, осмысленным значением обладающих, разносоставляемых частей), использование дозволено только совместно обязательному указанию источника сверхссылки – https://counterstrike-shambavedi.blogspot.com/.

⛤⛤⛤ ("Copyscape Plagiarism Checker: Duplicate Content Detection Software", https://www.copyscape.com/):

"Search for copies of your page on the web." ⇒ {https://counterstrike-shambavedi.blogspot.com/} ⇒ "Go" ⇒

⇒ https://www.copyscape.com/help.php?noresults (https://translate.google.ru/, уведомления малость поправленный перевод):

"Нет результатов поиска

Copyscape использует передовые статистические алгоритмы для поиска копий вашего контента онлайн. Если нет результатов поиска, более вероятно, поскольку нет контента, который достаточно похож на ваш контент, чтобы быть ныне доступным в паутине.

Могут быть некоторые редкие случаи, когда подобный контент существует онлайн, но Copyscape не находит таковой, возможно, потому, что этот контент расположен на веб-странице, которая не индексируется поисковыми системами, или потому, что контент имеет мало идентифицирующих особенностей."

Аббревиатуры, нотации

M. A., лат. Motivans Affirmatio (рус. Мотивирующая Аффирмация; "Аффирма́ция (от лат. affirmatio — утверждение, подтверждение) — утвердительное (положительное) суждение. ¶ В популярной психологии аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой. ¶ Метод самостоятельного, осознанного самовнушения начал активно развиваться в начале XX века в рамках учений о самопомощи (У. Аткинсон, Н. Хилл, Д. Карнеги)... ¶ Подходы и использование аффирмаций ¶ Термин «аффирмация» используется как в научной, так и псевдонаучной (эзотерической) литературе. Успешность использования приёма зависит от грамотного подхода, а также самооценки. ¶ В популярной психологической литературе считается, что при многократном повторении позитивного утверждения (аффирмации), подсознание закрепляет требуемый образ или установку, способствуя улучшению психоэмоционального фона и

V. O., лат. Vitale Opinio (рус. Жизненное Мнение, греч. Ζωτικός Γνώμη; "Гно́ма (др.-греч. γνώμη «мысль; мнение») — нравоучение, образное изречение, выражающее некий философский смысл или правило мудрости. ¶ Аристотель определял гному как «высказывание общего характера». ¶ …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнома).

⸙⸙⸙ 〈⸙ утроенная, чтобы выразить значимость соответствующего показателя заслуг – признания, уважения〉, Пальмовая Ветвь: "… является символом победы, триумфа, мира и вечной жизни, происходящей из Древнего Ближнего Востока и Средиземноморья. Пальма (феникс) была священной в религиях Месопотамии, а в религии Древнего Египта олицетворяла бессмертие. … Пальмовой ветвью награждали победивших атлетов в Древней Греции, а пальмовая ветвь или само дерево – один из самых распространённых атрибутов персонификации Победы в Древнем Риме. ¶ … ¶ Античность ¶ В ассирийской религии пальма — одно из деревьев, называемых Священным Деревом, соединяющим небо, представленное кроной дерева, и землёй, основанием ствола. Рельефы IX в. д. н. э. изображают крылатых гениев, держащих пальмовые листья перед Священным Древом. Оно связано с богиней Иштар и находится на Воротах Иштар. В Древней Месопотамии финиковая пальма могла символизировать плодовитость человека. Считалось, что месопотамская богиня Инанна, принимавшая участие в священном свадебном ритуале, делала обильным урожай фиников. Для древних египтян стебли пальм символизировали долгую жизнь, а бога Хеха часто изображали держащим стебель пальмы в одной или обеих руках. Пальму несли в египетских похоронных процессиях, как символ вечной жизни. … Некоторые утверждают, что пальма в парфянской поэме «Дракт-э Асуриг» 〈переводимым значением – «Дерево Ассирии»〉 служит отсылкой к вавилонской вере. ¶ Пальма была символом Финикии и появлялась на пунических монетах. Считалось, что в древнегреческом языке слово, обозначающее пальму, феникс, было связано с этнонимом. ¶ В архаической Греции пальма была священным знаком Аполлона, родившегося под пальмой на острове Делос. Таким образом, пальма стала символом Делосского союза. В знак признания союза Кимон Афинский воздвиг бронзовую статую пальмы в Дельфах как часть памятника победы в честь битвы при Эвримедонте (469–466 гг. д. н. э.). Бронзовая пальма (феникс) не только представляла победившую Лигу, но и была наглядной игрой слов побеждённого финикийского флота. Начиная с 400 г. д. н. э., победителю спортивных состязаний вручалась пальмовая ветвь, а в Древний Рим эта практика была перенесена около 293 г. д. н. э. ¶ Пальма стала настолько тесно связана с победой в древнеримской культуре, что латинское слово «palma» могло использоваться как метоним для «победы» и было знаком любой победы. … Пальмовая ветвь или дерево стали постоянным атрибутом богини Виктории, и когда Юлий Цезарь обеспечил себе единоличную власть битвой при Фарсале, пальма, как предполагалось, чудесным образом выросла в храме богини Ники, греческом аналоге богини Победы, в Траллах, позже известных как Кесария, в Древней Малой Азии. «Toga palmata» была тогой, украшенной пальмовым мотивом; её носили в честь военного триумфа только те, у кого был предыдущий триумф. Сама тога была одеждой гражданского лица в состоянии мира и надевалась триумфатором, чтобы отметить сложение оружия и прекращение войны. Использование пальмы в этой обстановке указывает на то, как первоначальное значение «победы» перешло значению «мир» как последствию победы. ¶ …", https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_branch (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод);

⛤⛤⛤ 〈⛤ утроенная, чтобы выразить значимость соответствующего показателя качества〉, Пентагра́мма: "… ¶ В неоплатонизме 〈245–565 гг. н. э.〉 утверждалось, что пентаграмма использовалась как символ или знак признания пифагорейцами 〈VI–IV вв. д. н. э.〉, которые называли пентаграмму … 〈греч. «Ὑγιεία», англ. «Hugieia», рус. «Здоровье»〉.", https://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram#Early_history (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод) ("… ¶ Пентаграмму, по словам Агри́ппы Неттесге́ймского 〈XV в. н. э.〉, использовали пифагорейцы 〈VI–IV вв. д. н. э.〉 в качестве отличительного знака принадлежности к их сообществу. Они учили, что мир состоит из пяти взаимосвязанных элементов (Огня, Воды, Воздуха, Земли, Эфира 〈Пятой Сущности〉). Для отражения этой доктрины вокруг пентаграммы изображались пять букв акронима: ¶ … 〈Υ – греч. «Ύδωρ», рус. «Вода» – средний верхний угол; Γ – греч. «Γαια», рус. «Земля» – левый верхний угол; Ι – греч. «Ίδέα» («Ίερόν»), рус. «Идея» («Храм») – правый нижний угол; Ε – греч. «Έιλή», рус. «Огонь» – верхний правый угол; Α – греч. «Άήρ», рус. «Воздух» – нижний левый угол.〉 ¶ Пентаграмма встречается также на талисманах гностиков 〈конец I в. н. э.〉, как символ интеллектуального

L. B. S., Lectori Benevolo Salutem "… 〈Читателю Благожелательному Здравия〉 Старинная формула авторского этикета.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений.

☙❧ 〈парно-зеркальный, чтобы увеличить заметность обозначения〉, Флеро́н "…, также известный как цветок печатников, представляет собой типографский элемент или глиф, используемый либо в качестве знака препинания, либо в качестве украшения типографских композиций. Флероны — стилизованные формы цветов или листьев; термин происходит от старофранцузского: floron («цветок»). Роберт Брингхерст в книге «Элементы типографского стиля» называет эти формы «садоводческими значками». … ¶ История ¶ Цветочные украшения относятся к числу древнейших типографских украшений. Флерон также можно использовать для заполнения пустого пространства, возникающего … в отдельной строке для стилизованного разделения абзацев, … для простого украшения. Флерон (как формальный глиф) — это введение … 〈XVI в.〉. ¶ …", https://en.wikipedia.org/wiki/Fleuron_(typography) (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод);

𝄞, Ключ "Соль", "Произошёл от латинской буквы G, обозначающей ноту «соль». … ¶ Скрипичный ключ ¶ … Является самым распространённым ключом. В скрипичном ключе пишутся ноты для скрипки (отсюда название)... 〈кстати, поэтому (смыслом: скрипке игре движений – подобия – ориентации графа иерархических приоритетов верификаций) выбран обозначению заголовков подразделов тематических карт локаций〉 и других инструментов с достаточно высоким звучанием. Для партий правой руки при игре на фортепиано чаще всего тоже используется скрипичный ключ. Женские вокальные партии... Партии тенора и ноты для гитары также записываются в скрипичном ключе... ¶ …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключ_(музыка)#Ключ_«соль».

🖃, 〈запроса отметка: направлено электронное письмо (запрос согласия) правообладателю (автору артефакта), позволяющему добросовестное использование (визуальному иллюстрированию) своей творческой деятельности отмеченного плода (конкретного артефакта)〉 "U+1F583 STAMPED ENVELOPE", http://www.unicode.org/charts/PDF/U1F300.pdf;

🖂, 〈ответа отметка: получено электронное письмо (ответ согласия) правообладателя (автора артефакта), позволившего добросовестное использование (визуальному иллюстрированию) своей творческой деятельности отмеченного плода (конкретного артефакта)〉 "U+1F582 BACK OF ENVELOPE", http://www.unicode.org/charts/PDF/U1F300.pdf.

N. N., Nomen Nominandum "… «Некое Лицо». Ставится в качестве подписи в случае, если автор неизвестен.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_латинских_сокращений ("Nomen Nescio. — Имя [автора] неизвестно.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений);

s. d., "лат. «sine data»; англ. «without date [of publication]», commonly used in bibliography (рус. «без даты [публикации]», обычно используется в библиографии)", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_common_abbreviations;

s. a., "лат. «sine anno»; англ. «without year [of publication]», commonly used in bibliography (рус. «без года [публикации]», обычно используется в библиографии)", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_common_abbreviations.

v. i., "лат. «vide infra», англ. «see below», рус. «смотри ниже»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_lesser-common_abbreviations_and_usages;

v. s., "лат. «vide supra», англ. «see above», рус. «смотри выше»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_lesser-common_abbreviations_and_usages.

u. i., "лат. «ut infra», англ. «as below», рус. «как ниже»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_(U);

u. s., "лат. «ut supra», англ. «as above», рус. «как выше»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_(U).

N. B., Nota Bene "… (… «Заметь Хорошо»), … отметка, примечание, чтобы обратить внимание на какую-либо часть текста: означает особую важность; знак, показывающий, на что надо обратить особое внимание … ¶ …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Nota_bene;

D. M., Dignum Memoria "… ¶ … (… «Стоит Запомнить») …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Nota_bene ("… отметка, примечание, чтобы обратить внимание на какую-либо часть текста: означает особую важность; знак, показывающий, … что следует хорошо запомнить. ¶ …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Nota_bene).

☡, 〈предостерегающий знак〉 "… используется для обозначения пассажей, сложных при первом чтении или с особенно трудной аргументацией. ¶ …", https://en.wikipedia.org/wiki/Bourbaki_dangerous_bend_symbol (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод);

⁉, 〈восклицательный вопросительный знак〉 "… является одним из наиболее противоречивых символов. Различные книги имеют несколько различные определения. Среди определений есть «интересный, но, возможно, не лучший ход», «ход заслуживает внимания», «предприимчивый ход» и «рискованный ход». Обычно это указывает на то, что ход ведёт к захватывающей или дикой игре, но объективная оценка хода неясна. Он также часто используется, когда игрок устанавливает хитрую ловушку в потерянной позиции. Типичные ходы, получающие «⁉» — это те, которые связаны с спекулятивными жертвами или опасными атаками, которые могут оказаться стратегически недостаточными. ¶ Эндрю Солтис в шутку назвал «⁉» символом ленивого комментатора, который находит ход интересным, но не может потрудиться решить, хорош он или плох.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Символы_шахматной_нотации#!?_(Интересный_ход) ("… ход, не изменяющий оценки, но затрудняющий работу: чтобы сохранить игру ничейной или выиграть, требуется несколько ходов «!».", https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахматная_нотация#Комментарии_к_ходам);

↯, 〈книзунаправленная зигзаг стрелка〉 "… может означать: ¶ противоречие (отношение между несовместимыми предложениями) ¶ …", https://en.wikipedia.org/wiki/Downwards_zigzag_arrow (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод);

⁈, 〈вопросительный восклицательный знак〉 "… обычно указывает на то, что комментатор считает этот шаг объективно плохим, хотя и трудно опровергнуть. На «⁈» может также указывать на то, что комментатор считает, что этот шаг заслуживает критики, но недостаточно плох, чтобы оправдать «?». Жертва, ведущая к опасному нападению, которое противник должен уметь защищать, если он хорошо играет, может получить «⁈». В качестве альтернативы это может означать ход, который объективно плох, но создаёт привлекательную ловушку.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Символы_шахматной_нотации#?!_(Сомнительный_ход) ("… ход, не изменяющий оценки, но упрощающий работу шахматиста: в теоретически проигранной позиции противнику для выигрыша требуется последовательность ходов «!» или в ничейной позиции для спасения партии противнику требуется последовательность ходов «!».", https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахматная_нотация#Комментарии_к_ходам).

P. S., Post Scriptum "… (… «После Написанного») — приписка к законченному и подписанному письму … ¶ Использование ¶ Обозначение … используется в рукописях в качестве дополнительных пояснений к уже написанному тексту. Постскриптум может быть предложением, абзацем или даже множеством абзацев, добавленными после основной части эссе или книги. … ¶ …", https://ru.wikipedia.org/wiki/Постскриптум.

Civ., "лат. «Civile», англ. «Citizen's», рус. «Гражданcкий»" (аналогия сокращения – C., "лат. «Civis», англ. «Citizen», рус. «Гражданин»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_classical_abbreviations#C);

Mag. Ed., "лат. «Magister Educationae», англ. «Master of Education», рус. «Магистр Образования»" (аналогия академической степени – Doc. Ed., "лат. «Doctor Educationae», англ. «Doctor of Education», рус. «Доктор Образования»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_lesser-common_abbreviations_and_usages);

Mag. Lit., "лат. «Magister Litterarum», англ. «Master of Literature», рус. «Магистр Литературы»" (аналогия академической степени – Doc. Lit., "лат. «Doctor Litterarum», англ. «Doctor of Literature», рус. «Доктор Литературы»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_lesser-common_abbreviations_and_usages);

Mag. Sc., "лат. «Magister Scientiae», англ. «Master of Science», рус. «Магистр Наук»" (аналогия академической степени – Doc. Sc., "лат. «Doctor Scientiae», англ. «Doctor of Science», рус. «Доктор Наук»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_common_abbreviations);

Mag. Ph., "лат. «Magister Philosophiae», англ. «Master of Philosophy», рус. «Магистр Философии»" (аналогия академической степени – Doc. Ph., "лат. «Doctor Philosophiae», англ. «Doctor of Philosophy», рус. «Доктор Философии»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_common_abbreviations);

Hab. Al., "лат. «Habitus Alterator», рус. «Привычек Сменщик»" (перифраз "Consuetudo altera natura. — Привычка — другая натура.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений; перифраз анадиплосиса аннотации (составляющих чуждой враждебности влияния) этой страницы);

Mor. Cus., "лат. «Morum Custos», рус. «Нравов Страж»" (перифраз "Custos morum. — Страж нравов.", https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений; перифраз анадиплосиса аннотации (составляющих чуждой враждебности влияния) этой страницы);

Fat. Def., "лат. «Fatum Defensor», англ. «Fate Defender», рус. «Судьбы Защитник»" (аллюзия перифраза "лат. «Fidei Defensor», англ. «Faith Defender», рус. «Веры Защитник»", https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_abbreviations#List_of_lesser-common_abbreviations_and_usages; перифраз анадиплосиса аннотации (составляющих чуждой враждебности влияния) этой страницы).

Дедикация

Посвящается:

⸙⸙⸙ Владимиру Михайловичу Бе́́хтереву (20 января [1 февраля] 1857 года, Сарали, Елабужский уезд, Вятская губерния (ныне – Бехтерево, Елабужский район, Татарстан, РФ), Российская империя – 24 декабря 1927 года, Москва, СССР): русскому, советскому – психиатру, неврологу, физиологу, психологу; российскому основоположнику – рефлексологии, патопсихологии; академику Императорскй медико-хирургической академии (1902 г.), тайному советнику (1904 г.), заслуженному ординарному профессору (1907 г.), заслуженному деятелю науки РСФСР (1927 г.); основателю (Санкт-Петербург, 1907 г.) Психоневрологического института – первого мирового научного центра (организованного – исследовательским, высшим учебным заведением (ныне носящим его имя)) – комплексного изучения человека, научной разработке – психологии, психиатрии, неврологии, других "человековедческих" дисциплин; первооткрывателю – 15 новых рефлексов, более 10 новых симптомов поражения нервной системы; описателю некоторых болезней, которым разработал методы лечения; создателю ряда лекарственных препаратов; многолетнему исследователю: гипноза, внушения – применяемых алкоголизму; полового поведения, воспитания ребёнка (особенно, самим созданных объективных методов изучения нервно-психического развития детей); способствователю (совместно многократной критике) психоанализа (учения, частностями: Зигмунда Фрейда, Альфреда Адлера) исследованиям – теоретическим, экспериментальным, психотерапевтическим; исследователю связей: нервных болезней и психических болезней; головного мозга деятельности и творчества; музыки влияния (особенно смыслами: облагораживающим человеческую натуру, обладающим значениями – воспитательным, лечебным) – соматической, психической – сферам человека; изучателю: психопатии, циркулярного психоза 〈маниакально-депрессивного расстройства, биполярного расстройства〉; клинику, патогенез – галлюцинаций; описателю – ряда форм навязчивых состояний 〈обсессий〉 (особенно, предположение существования "ментальных микробов", обусловливающих внушение между людьми, участвующими общественной жизни), различных проявлений психического автоматизма 〈синдрома Кандинского–Клерамбо〉; инициатору открытия первого (Санкт-Петербург, 1912 г.) российского экспериментально-клинического института изучения алкоголизма; активному участнику: постоянной комиссии (учреждённой Русским обществом охранения народного здравия), занимавшейся вопросами – алкоголизма, таковому мерам борьбы; Всероссийским съездам борьбы пьянству;

⸙⸙⸙ всем другим (этой страницы сути согласно упоминавшимся – прямо, косвенно) просвещённым мужам, обобщаемым наименованием (пардон, каламбур): англ. "old school – olds' cool"; рус.: букв. "старая школа – старых холод", перен. "старая школа – старых крутость" (жарг. экспр. идиоматический фразеологизм, перефразируемый альтернативно: поэт. патет. "классическое образование – социума достояние").

|

| "Эмблема ведомства Императрицы Марии. В геральдике пеликан, кормящий птенцов своей кровью, является символом самоотверженной родительской любви" (N. N., XIX в.) ※ 01 этому блогу контекстно, иллюстрация аллегорически символизирует мою любительскую деятельность скромного благотворительного просвещения |

☙❧

D. M. ⸮ ⁉ (Лат.: "Carmina Burana", "Hospita in Gallia", vagantes, XIII c.;

рус.: "Песни Бойерна", "Гость во Франции", ваганты, XIII в.;

"Лирика вагантов", "Прощание со Швабией", перевод Л. В. Гинзбург, 1970 г.):

"…

Верю: день придёт, когда

свидимся мы снова.

Всех вас вместе соберу,

если на чужбине

я случайно не помру

от своей латыни,

если не сведут с ума

римляне и греки,

сочинившие тома

для библиотеки,

если те профессора,

что студентов учат,

горемыку школяра

насмерть не замучат,

…

Здравствуй, университет,

мудрости обитель!

Здравствуй, разума чертог!

Пусть вступлю на твой порог

с видом удручённым,

но пройдёт ученья срок, –

стану сам учёным.

Мыслью сделаюсь крылат

в гордых этих сте́нах,

чтоб отрыть заветный клад

знаний драгоценных!"

|

| "A travelling student/scholar 〈lat. vagans clericus〉, with stick and robe" ("Странствующий студент/школяр 〈лат. vagans clericus〉, с палкой и мантией", N. N., около 1500 г.; малость исправленное изображение) ※ 02 этому блогу контекстно, иллюстрация аллегорически символизирует человека, решившего своё совершеннолетие (определением Иммануила Канта) достигнуть принятием, например, моей любительской деятельности скромного благотворительного просвещения |

D. M. ⁉ Конфуций, VI–V вв. д. н. э. (широкого смысла изречение):

"Однолетиям рассчитываешь если – тогда выращивай злаки.

Десятилетиям рассчитываешь если – тогда выращивай деревья.

Столетиям рассчитываешь если – тогда просвещай людей."

|

| "Иллюстрация, опубликованная в книге Ван Чжэня в 1313 году, показывающая литеры наборной печати, расположенные в строгом порядке по секторам круглого стола" ※ 03 этому блогу контекстно, иллюстрация аллегорически символизирует инструмент – книги (независимо изготовлению – книгопечатному, электронно-цифровому) – моей любительской деятельности скромного благотворительного просвещения |

D. M. ⁉ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ответ_на_вопрос:_что_такое_Просвещение?#Основные_идеи: "… ¶ Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! 〈лат. «Мудреть смей!»〉 — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения. ¶ …" (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ответ_на_вопрос:_что_такое_Просвещение?: "«Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» (нем. «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?») — эссе Иммануила Канта, опубликованное в декабрьском выпуске «Берлинского ежемесячного журнала», издаваемого

|

| "Гравюра Фламмариона" (иллюстрация книги "Атмосфера: популярная метеорология" (фр. "L'atmosphère : météorologie populaire"), Камиль Фламмарион, 1888 г.; N. N., s. d., s. a. – однако, определённо, позднее конца XVIII в.) ※ 04 этому блогу контекстно, иллюстрация аллегорически символизирует просвещение (определением Иммануила Канта) – достижение совершеннолетия своего человеком, принявшим, например, мою любительскую деятельность скромного благотворительного просвещения |

Тематические карты локаций

|

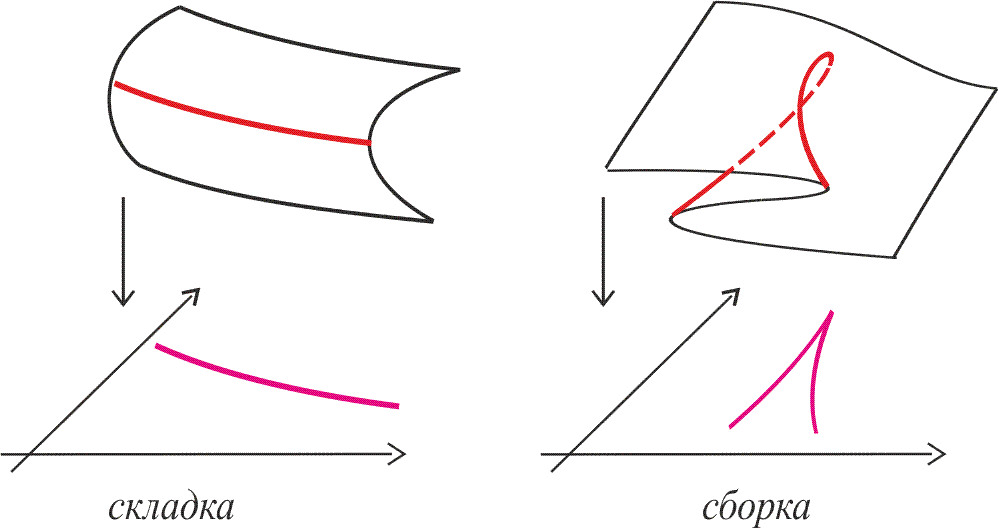

| Графов ориентации *¹ : слева – хронологические даты публикаций: Ψ⚕ Σ …; справа – иерархические приоритеты верификаций: Κ ΚΕΣ → Σ ΜΕ → Σ ΛΠ → ΚΨΣΤ Σ → Ψ⚕ Σ … |

*¹ Примечание – легенда – выделены:

1) серыми сплошными линиями – многообразие возможных взаимосвязей;

2) чёрными:

2.1) штрихами – достижимое состояние;

2.2) сплошными линиями – достигнутое состояние;

3) знаками:

3.1) серого цвета оттенками – достижимое состояние;

3.2) цветными – достигнутое состояние;

также – contra curantur contrariis (противным излечивают противное) – латинскому крылатому выражению – согласно, подразумеваются:

– публикациями – сообщения, страницы – этого блога Ответный удар “Шамбале”...;

– верификациями – этого блога Ответный удар “Шамбале”... дидактической методологии осознанные применения “публикациям” всяких “авторов”.

Графов ориентаций соответствующих сверхссылок есть указатель – v. i. 〈Читать продолжения〉.

☙❧

𝄞 Локаций тематических карт – синектическая компиляция прозаических буриме *²

*² Примечания:

D. M. https://en.wikipedia.org/wiki/Synectics (https://translate.google.ru/, малость поправленный перевод):

"Синектика — это методология решения проблем,

История ¶ Этот метод возник на основе записи совещаний (первоначально аудио, позже видео), анализа результатов и экспериментов с альтернативными способами преодоления препятствий на пути к успеху. «Успех» определялся как получение творческого решения, которое группа была готова реализовать. ¶ Название «синектика» происходит от греческого и означает «объединение различных и, казалось бы, не имеющих отношения к делу элементов». Гордон и Принс назвали свою практику и новую компанию Synectics, что может вызывать путаницу, поскольку люди, непричастные компании, обучаются и используют эту практику. Хотя название было зарегистрировано как торговая марка, оно стало общепринятым термином для описания творческого решения задач в группах.

Теория ¶ Синектика — это способ рационального подхода к креативности и решению проблем. «Традиционно творческий процесс рассматривался постфактум... Исследование Synectics было попыткой изучить творческий процесс in vivo, в процессе его протекания».

По словам Гордона, исследования в области синектики основаны на трёх основных положениях:

— креативный процесс может быть описан и научен;

— процессы изобретательства в искусстве и науке аналогичны и основаны на одних и тех же «психических» процессах;

— индивидуальная и групповая креативность аналогичны.

Принимая во внимание эти предположения, синектика полагает, что люди могут быть более креативными, если понимают, как работает креативность.

Один из важных элементов креативности — это принятие, казалось бы, несущественного. Эмоции преобладают над интеллектом, а иррациональное — над рациональным. Понимая эмоциональные и иррациональные составляющие проблемы или идеи, группа может добиться большего успеха в её решении.

Принс подчёркивал важность творческого поведения для снятия ограничений и высвобождения креативности, присущей каждому. Он и его коллеги разработали специальные практики и структуры встреч, которые помогают людям добиться того, чтобы их конструктивные намерения воспринимались друг другом позитивно. Использование инструментов творческого поведения расширяет применение синектики на многие ситуации, выходящие за рамки сессий изобретательства (в частности, конструктивного разрешения конфликтов).

Гордон подчёркивал важность «метафорического процесса», делающего привычное странным, а незнакомое — знакомым». Он сформулировал свой центральный принцип следующим образом: «Доверяй чужому и отчуждай то, чему доверяешь». Это способствует, с одной стороны, фундаментальному анализу проблемы, а с другой — отчуждению исходной проблемы посредством создания аналогий. Таким образом, появляется возможность появления новых и неожиданных решений. В качестве инструмента для поиска творческих идей компания Synectics разработала метод «трамплина» для получения первоначальных творческих идей. Для развития первоначальных идей метод включает в себя мозговой штурм, углубляя и расширяя его с помощью метафор; он также добавляет важный процесс оценки для развития идей, который берёт зародышевые новые идеи, привлекательные, но ещё нереализуемые, и превращает их в новые направления действий, которые поддерживаются людьми, которые будут их реализовывать.

Синектика предъявляет более высокие требования к субъекту, чем мозговой штурм, поскольку этапы предполагают большую сложность процесса и требуют больше времени и усилий. Успех методологии синектики во многом зависит от мастерства подготовленного фасилитатора. ¶ …";

D. M. https://ru.wikipedia.org/wiki/Компиляция_(литература): "Компиля́ция (от лат. compilatio «… накопление выписок» → фр. compilation) — литературная деятельность по сочинению текстов (научных, учебных, художественных) на основе чужих исследований или произведений...; также литературная работа, составленная таким способом. … Компиляцию следует отличать от плагиата, поскольку в этом случае речь идёт о произведениях (обзорах, очерках, монографиях), которые требуют привлечения большого количества источников (например, в энциклопедических статьях, биографической литературе, трудах по генеалогии и т. п.). ¶ … ¶ История ¶ Появление компиляции может быть объяснено учебно-популяризаторскими или просветительскими целями, а также отсутствием в древние времена чёткого понимания авторства и авторского права на произведение, составленное из отрывков текстов, заимствованных с переработкой из других произведений, — как и сам ход составления такого произведения. ¶ …";

D. M. https://ru.wikipedia.org/wiki/Проза: "Про́за (лат. prosa — букв. целеустремлённая речь) — устная или письменная речь, без деления на соизмеримые отрезки — стихи; в противоположность поэзии её ритм опирается на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций (периодов, предложений, колонов). … ¶ Проза «требует мыслей и мыслей», — 〈Александр Сергеевич〉 Пушкин. ¶ …

Парабола — (от греч. — сравнение, сопоставление, подобие) иносказательное нравоучение; термин, обозначающий близкую притче жанровую разновидность в прозе и драматургии XX века, хотя парабола, как краткая иносказательная история поучительного содержания, известна ещё со времён античности, часто встречается в христианской литературе. Это особая форма повествования, которое движется как бы по кривой (параболе): начатый с отвлечённых предметов, рассказ постепенно приближается к главной теме, а затем вновь возвращается к началу, как, например, Притча о блудном сыне в Новом Завете. Книга парабол в качестве составной части входит в «Западно-восточный диван» Гёте, как рассказ аллегорического характера встречается в европейской и русской романтической литературе. Близость к жанру параболы, многочисленные параболические вкрапления отмечаются во многих произведениях современной литературы. Парабола — неоднозначный для русского литературоведения термин, поскольку является переводным и часто заменяется термином «притча». Но есть и принципиальные различия, понять которые можно, рассмотрев несколько важнейших источников и проанализировав их различия. В отличие от притчи, парабола не подавляет предметной, ситуативной основы произведения. Если в евангельской, например, притче главное — это иносказательный план, объяснение простой по сути фабулы с точки зрения христианской морали, то в параболе оба плана равноважны. Это во многом и определяет характер жанра параболы в XX веке. ¶ …

Эссе — прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. ¶ …"

D. M. https://ru.wikipedia.org/wiki/Буриме: "Буриме (фр. bouts-rimés — рифмованные концы) — литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда ещё и на заданную тему. … ¶ … ¶ Прозаическая разновидность ¶ Термин «буриме» расширительно применяется к такой деятельности, как написание «коллективного романа» или «коллективной повести», когда группа писателей пишет книгу, каждый по одной главе, согласуя их только с предыдущими. … ¶ …"

Локаций тематических карт случаем (также, иногда, этого блога укрупнёнными случаями: страниц разделами, страницами), синектическая компиляция прозаических буриме пишется цитатами разных диапазонов взаимообусловленности авторов – группой, объединяемой креативностью моих идей – этого прикладное применение благоприятствует самообучению (широким смыслом, познавательной деятельности) передовыми способами, например, отвлечённым блужданием ума.

D. M. ⁉ "Как блуждание ума влияет на обучение: новое исследование", 27.04.2025 г.:

"В исследовании под руководством Петера Шимора из Университета Этвеша Лоранда ученые изучили влияние непреднамеренного блуждания ума на процесс обучения.

Около 40 добровольцев принимали участие в эксперименте, в ходе которого выявляли закономерности без активного осознания, что соответствует процессу неявного обучения. Результаты показали, что не все формы обучения требуют полной концентрации — некоторые из них происходят незаметно, благодаря повторяющимся воздействиям.

Во время моментов блуждания ума фиксировалась нейронная активность, напоминающая состояние глубокого покоя. Эти сигналы указывали на то, что мозг способен переходить в автономный режим даже в состоянии бодрствования. Кратковременные перерывы способствуют консолидации памяти, позволяя мозгу отдохнуть и улучшить процесс запоминания информации.

Авторы исследования также различили спонтанное и преднамеренное блуждание. Выяснилось, что именно спонтанные моменты мечтательности приводят к более значительным улучшениям в распознавании образов.

Это открытие подчеркивает пользу естественного блуждания ума. В повседневной жизни такое состояние может способствовать более эффективному выполнению повторяющихся задач, а родителям стоит помнить: даже мечтательные дети продолжают усваивать важную информацию."

Поэтому, здесь уместны этничные реплики ("Пословицы русского народа: Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.", Владимир Иванович Даль, 1862 г.):

(раздел "Игры — Забавы — Ловля"): "Делу время, потехе час. …";

(раздел "Ученье — Наука"): "Повторенье — мать ученья."

D. M. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_забывания: "Крива́я забыва́ния или крива́я Эббинга́уза была получена вследствие экспериментального изучения памяти немецким психологом Германом Эббингаузом в 1885 году. ¶ … ¶ Выводы, которые можно сделать на основании данной кривой в том, что для эффективного запоминания необходимо повторение заученного материала. ¶ … ¶ Осмысленное запоминание в 9 раз быстрее механического заучивания (в своих опытах 〈Герман〉 Эббингауз заучивал текст «Дон Жуана» 〈Джорджа Гордона〉 Байрона и равный по объёму список бессмысленных слогов). ¶ …"

☙❧

𝄞 Локаций тематических карт – формализация, автореференция

Ума отвлечённое блуждание способствует познания появлению, основанному смысла приобретением, позволяемым, например – формализацией, автореференцией (смыслом, рекурсии, среди других одной, лингвистической универсалии) *³ – действующими, благодаря хорошо скрытым нейронным механизмам.

*³ Примечание: рекурсии бывают разные (худшими случаями, порочные круги) – поэтому, здесь уместно особо отметить – разумеется, прикладному значению более предпочтительны самоподобные повторения, явно отличающиеся самозамкнутым противоречиям (циклическим парадоксам), которым, однако, справиться, способы были найдены – Джоном фон Нейманом, Куртом Гёделем.

D. M. ☡ https://ru.wikiquote.org/wiki/Нейман,_Джон_фон#Основания_математики:

"В конце девятнадцатого века аксиоматизация математики по примеру Начал Евклида достигла нового уровня точности и широты. Особенно сильно это было заметно в арифметике (благодаря аксиоматике Рихарда Дедекинда и Чарльза Сандерса Пирса), а также в геометрии (благодаря Давиду Гильберту). К началу двадцатого века было предпринято несколько попыток формализовать теорию множеств, однако в 1901 Бертраном Расселом была показана противоречивость наивного подхода 〈теории множеств〉, использовавшегося ранее (парадокс Рассела). Этот парадокс вновь подвесил в воздухе вопрос о формализации теории множеств. Проблема была решена двадцать лет спустя Эрнстом Цермело и Абрахамом Френкелем. Аксиоматика Цермело — Френкеля позволила конструировать множества, обычно используемые в математике, однако они не смогли явно исключить из рассмотрения парадокс Рассела.

В докторской диссертации в 1925 году фон Нейман продемонстрировал два способа, позволяющие исключить из рассмотрения множества из парадокса Рассела: аксиома основания 〈регулярности, фундирования〉 и понятие 〈математического〉 класса.

Аксиома основания 〈регулярности, фундирования〉 требовала, чтобы каждое множество можно было сконструировать снизу вверх в порядке возрастания шага по принципу Цермело и Френкеля таким образом, что если одно множество принадлежит другому, то необходимо, чтобы первое стояло прежде второго, тем самым исключая возможность множеству принадлежать самому себе. Для того чтобы показать то, что новая аксиома не противоречит другим аксиомам, фон Нейман предложил метод демонстрации (впоследствии названный методом внутренней модели), который стал важным инструментом в теории множеств.

Второй подход к проблеме выражался в том, чтобы взять за основу понятие 〈математического〉 класса и определить множество как класс, который принадлежит некоторому другому классу, и одновременно с этим ввести понятие собственного класса (класса, который не принадлежит другим классам). В предположениях Цермело — Френкеля аксиомы препятствуют конструированию множества всех множеств, которые не принадлежат самим себе. В предположениях фон Неймана класс всех множеств, не принадлежащих самим себе, может быть построен, но это собственный класс, то есть он не является множеством.

С помощью этой конструкции фон Неймана аксиоматическая система Цермело — Френкеля смогла исключить парадокс Рассела как невозможный. Следующей проблемой стал вопрос о том, можно ли определить эти конструкции, или этот объект не подлежит улучшению. Строго отрицательный ответ был получен в сентябре 1930 года на математическом конгрессе в Кёнингсберге, на котором Курт Гёдель представил свою теорему о неполноте. ¶ …"

Поэтому, смыла приобретению, первоочерёдно обязательно нужно однозначно – определять, исключать – мешающее, вредящее – влияние самозамкнутых противоречий.

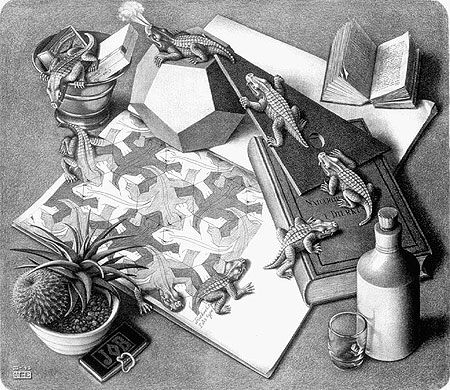

N. B. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гёдель,_Эшер,_Бах: "… ¶ Через иллюстрации и анализ в книге обсуждается то, как автореференция и формальные правила 〈формализация〉 позволяют системам приобретать смысл, несмотря на то, что они составлены из «бессмысленных» элементов. Также книга описывает значение общения, способы представления и сохранения знаний, методы и ограничения символьного представления и даже фундаментальное понятие «значение». ¶ В ответ на путаницу с трактовкой основной темы книги 〈Дуглас〉 Хофштадтер отметил, что это книга не о математике, искусстве или музыке, а о том, как появляется познание на основе хорошо скрытых нейронных механизмов. В книге показана аналогия взаимодействия отдельных нейронов мозга для создания ощущения единого разума с социальной организацией колонии муравьёв. ¶ …" 〈https://ru.wikipedia.org/wiki/Му_(отрицание)#В_литературе: "… ¶ Слово Му часто используется в книге Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда» в контексте обсуждения символической логики, в частности теорем Гёделя о неполноте.", https://en.wikipedia.org/wiki/Mu_(negative)#Non-dualistic_meaning (https://translate.google.ru/, малость поправленный): "… ¶ … для обозначения вопроса, «ответом» на который является либо отказ от вопроса, либо указание на то, что вопрос в корне ошибочен, либо отрицание предпосылки о возможности дуалистического ответа. ¶ …"〉

Здесь уместно отметить: ума блуждание оказывается смежным сознания опустошению.

D. M. ⁉ "Феномен пустого сознания: что это и почему возникает?", 30.04.2025 г.:

"Исследование, проведенное группой ученых из Франции, Австралии и Бельгии, углубляется в состояние пустоты сознания, которое некоторые люди испытывают чаще других. В среднем у людей разум «пуст» около 5–20 % времени. Это состояние не всегда связано с отсутствием активности мозга. Например, данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) показывают, что в состоянии пустоты мозг может переходить в режим «локального сна», что проявляется в замедлении сердечного ритма и уменьшении размера зрачков.

Исследование также выявило различия между состоянием пустоты и блужданием ума. Пустота чаще возникает после периодов сосредоточенного внимания, например, во время экзаменов или физической активности. Люди с СДВГ 〈синдром дефицита внимания и гиперактивности〉 сообщают о более частых состояниях пустоты по сравнению с нейротипичными сверстниками.

Команда исследователей отметила, что состояние пустоты связано с деактивацией ключевых областей мозга, таких как зона Брока и гиппокамп. Однако остаются вопросы о различиях спонтанной пустоты по сравнению с намеренной попыткой очистить мысли.

Исследование подчеркивает, что опыт пустоты индивидуален и требует дальнейшего изучения для понимания его природы и влияния на сознание."

Кстати, этого блога отдельных элементов кажущаяся бессмысленность иногда придана намеренно, чтобы редким читателям помочь вызвать состояния (проиллюстрированные метафорическими сюжетами):

1) (аналогичные му – эпизодным результатам дзен практики коанов) – ХФ "Пятое измерение", 2009 г.;

2) (аналогичные сатори – эпизодным результатам дзен практики коанов):

– ХФ "Джонни Мнемоник", 1995 г.;

– ХФ "Миссия Серенити", 2005 г.;

которых, каждым случаем, протагонистов персонажи были заранее подготовлены реализации потенциалов.

D. M. ☡ https://ru.wikipedia.org/wiki/Энсо_(буддизм): "Энсо (яп. 円相, энсо:, кит. 圆相 юаньсян (yuánxiāng), «образ круга», «совершенная отметка») — дзэнский каллиграфический символ в виде круга. … Символом, аналогичным энсо, считается полная Луна. ¶ … ¶ История ¶ … ¶ В текстах также рассказывается, что ученик Нань-яна, Ян-шань, получил от учителя метод девяноста семи кругов, с помощью которого и реализовал сатори. В дальнейшем Ян-шань активно использовал этот метод в обучении дзэн. ¶ …" 〈https://en.wikipedia.org/wiki/Ensō#Description (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод): "Энсо символизирует абсолютное просветление, силу, элегантность, вселенную (дхармадхату) и му (пустоту 〈шуньяту〉). … ¶ …"; здесь уместно отметить чисел – 97, 96 – взаимосвязанные свойства (близко соответствующие понятию «образ круга») – https://en.wikipedia.org/wiki/Circumference#Relationship_with_π (https://translate.google.ru/, статьи части малость поправленный перевод): "… ¶ В труде «Измерение окружности», написанном около 250 г. до н. э., Архимед показал, что это отношение (записанное как C/d, поскольку он не использовал название π) больше … 〈243/71〉, но меньше … 〈22/7〉, вычислив периметры вписанного и описанного правильного многоугольника с 96 сторонами. …" (кстати, π числа более точному вычислению, можно было найти число 90 (другим вдобавок, оказывающемуся тоже взаимосвязанному сатори), применяемое соответствующим соотношением); https://ru.wikipedia.org/wiki/97_(число)#В_десятичной_системе_счисления: "… ¶ Период десятичной записи числа, обратного 97, имеет максимальную длину — 96 цифр... ¶ …"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзэн#Сатори: "Сатори — озарение, подобное вспышке молнии, внезапное пробуждение, просветление. Дзэн различает два вида сатори: малое сатори, открывающее истинную природу вещей только на короткое время, и большое сатори, являющееся синонимом просветления. … ¶ … ¶ Е. А. Штейнер указывал на существование статистики, согласно которой в средневековье опыт большого сатори получали не более 10 % монахов школы."〉

|

| "Энсо" (Каллиграфический свиток. © Kanjuro Shibata XX, c. 2000 yr.) ※ 02 |

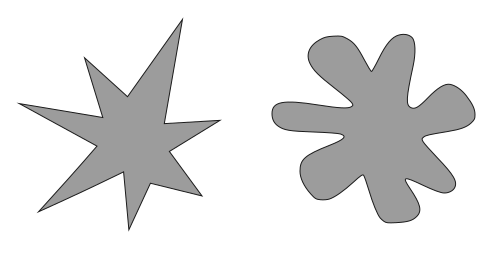

Получается, взрослых людей: 90/100 почти полностью утрачивают, 10/100 определённой мерой могут восстановить – 2–4–5–летних детей способность (философии профессора Дайсэцу Тэйтаро Судзуки выражением) – интуитивное (вкупе другим – аналитическому, логическому) проникновение природе вещей (частностью, даже безотносительных, причём, отличающихся образов, который каждый, разными народами одинаково соответственно называем, вследствие присущего эффекта "буба–кики").

D. M. ⁉ https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_«буба_—_кики»:

"Эффе́кт «буба — кики» — соответствие, которое человеческий разум устанавливает между звуковым образом слова и геометрической формой объекта; пример синестезии звука и формы.

Данный эффект был открыт немецко-американским психологом Вольфгангом Кёлером в 1929 году в результате эксперимента, проведенного на острове Тенерифе. Кёлер показывал участникам две фигуры, округлую и остроугольную, и предлагал определить, какая из них называется «такете», а какая — «балуба». Эксперимент подтвердил предположение Кёлера — большинство людей назвали округлую фигуру «балуба», а остроугольную — «такете».

В 2001 году неврологи Вилейанур Рамачандран и Эдвард Хаббард повторили эксперимент Кёлера в США (английский язык) и в Индии (тамильский язык), заменив названия фигур на «кики» и «буба». Вопрос звучал так: «Какая из представленных фигур — „буба“ и какая — „кики“?» 95 % опрошенных назвали «бубой» округлую фигуру, а «кики» — остроугольную. Таким образом, гипотеза о том, что человек присваивает абстрактные значения фигурам и звукам одинаковым образом, подтвердилась. Работа канадского учёного Дафны Маурер и её коллег показала, что даже 2-летние дети, которые не умеют читать, точно так же выводят значение слова из его звуковой оболочки и приписывают его фигуре в соответствии с её формой.

Рамачандран и Хаббард полагают, что эффект «буба — кики» демонстрирует, что названия объектов в языке отнюдь не произвольны. Округлую фигуру большинство назовёт «бубой», потому что для того, чтобы произнести это слово, необходимо вытянуть губы в трубочку. Для того, чтобы произнести «кики», необходимо «скривить» губы. К тому же, производство звука [к] требует гораздо больше усилий, чем звука [б]. Наблюдаемая синестезия звука и геометрической формы подтверждает основной тезис фоносемантики — фонемы могут нести смысл сами по себе."

|

| "Рисунок из теста «Буба-кики». Большинство участников эксперимента называло левую фигуру «кики», а правую — «буба»" (© Andrew Dunn, 01.10.2004 yr.) ※ 03 |

Близкие научные исследования – археологические, антропологические, этнографические – совокупно помогают пониманию особенностей (отличающихся животным) человеческого развития.

N. B. ⁉ "Окаменелые зубы объясняют, почему у человека такое долгое детство", 31.10.2025 г.:

"Исследование, основанное на анализе окаменелых зубов раннего Homo возрастом около 1,77 миллиона лет из Дманиси (Грузия), проливает свет на причины продолжительного периода детства у человека. С помощью синхротронной томографии учёные выяснили, что у этого индивида моляры развивались быстрее, чем у других древних гомининов и современных обезьян, однако период зависимости от взрослых был дольше.

Авторы работы обнаружили, что молочные зубы сохранялись дольше, а молодые члены группы дольше нуждались в поддержке старших, что способствовало передаче знаний и культурного опыта. Это могло стать первой эволюционной попыткой продлить детство, позволив накапливать социальные навыки и развивать общественные связи.

Примечательно, что пожилой участник сообщества без зубов смог выжить только благодаря заботе сородичей, что подтверждает важность межпоколенческого взаимодействия. Учёные полагают, что удлинённое детство стимулировало культурное обучение и в дальнейшем привело к увеличению мозга, а не наоборот.

Это открытие меняет устоявшиеся представления о взаимосвязи развития мозга и продолжительности детства, подчёркивая ключевую роль социальных структур в эволюции человека."

N. B. ⁉ "Дети играли особую роль в создании доисторического искусства", 12.04.2025 г.:

"Новое исследование, проведенное учеными из Тель-Авивского университета, предлагает оригинальную интерпретацию присутствия маленьких детей в пещерном искусстве доисторических людей.

Ранее считалось, что детей брали с собой в опасные и темные пещеры для передачи культурных знаний, однако исследователи утверждают, что у них была собственная важная в духовном смысле роль.

Наскальные рисунки, датируемые периодом от 40 000 до 12 000 лет назад, показывают, что дети активно участвовали в создании искусства. Обнаруженные отпечатки рук и ног, в том числе самых маленьких, свидетельствуют, что они не просто наблюдали, а принимали участие в процессе. Доктор Элла Ассаф и ее коллеги пришли к выводу, что участие детей в художественном творчестве имело дополнительное значение — они могли выполнять роль посредников между людьми и невидимым миром.

Исследователи опираются на этнографические данные о коренных народах, у которых дети воспринимаются как активные агенты, а не только как ученики. Это открытие подчеркивает важность детей в ритуалах и культурных практиках древних обществ, предлагая новое понимание их роли в создании пещерного искусства."

N. B. ⁉ "Дети умеют ориентироваться по картам с самого раннего возраста", 25.05.2025 г.:

"Новое исследование, проведенное в Университете Эмори, показывает, что у пятилетних детей уже существуют мозговые системы, необходимые для навигации по картам. Ранее считалось, что такие системы начинают развиваться только после 12 лет, когда дети учатся ориентироваться в больших пространствах.

Исследование ментальных карт у детей проводилось с использованием сканирования мозга и интерактивной виртуальной среды под названием “Маленький город”. Ученые выяснили, могут ли маленькие дети мысленно создать карту города и ориентироваться в его улицах.

Результаты показали, что даже пятилетние дети способны использовать ретроспленальный комплекс (РСК) — область мозга, отвечающую за пространственную навигацию. “Навигация на основе карт происходит у малышей гораздо быстрее, чем считалось ранее”, — отмечает Дэниел Дилкс, старший автор исследования.

Та же группа экспертов ранее обнаружила, что система мозга, отвечающая за помощь детям в ходьбе и избегании препятствий, не созревает до 8 лет. Это временное несоответствие заставляет задуматься о том, может ли мозг развивать более сложные навыки навигации у детей раньше, чем считалось."

N. B. ⁉ "Почему дети так быстро обучаются языку?", 27.06.2025 г.:

"Дети учатся быстро благодаря нейропластичности — способности мозга формировать новые связи на основе опыта. Эта способность наиболее выражена до пятилетнего возраста, когда почти вся поступающая информация для ребенка нова.

Когнитивное развитие связано с возрастом: в раннем возрасте дети могут показывать худшие результаты в некоторых других областях, но в освоении языка они имеют значительное преимущество. Младенцы способны воспринимать звуковые аспекты всех языков. Исследования показывают, что они отличают звуки и тоны речи, что позволяет им стать уверенными носителями языка уже к четырем годам. Однако с возрастом эта способность ослабевает.

Важно отметить, что время играет ключевую роль: если ребенок не слышит определенные звуки до полового созревания, он не сможет их различать. Кроме того, исследования показывают различия в содержании нейромедиатора ГАМК у детей и взрослых, что может влиять на усвоение нового материала и обучение."

Также, дополнительные научные исследования – эмоционально-психологические – улучшают понимание особенностей (различных возрастов) человеческого развития.

N. B. ⁉ "Учёные раскрыли, почему дети часто неправильно понимают взрослых", 10.08.2025 г.:

"Китайские и американские исследователи выяснили, что причиной неверной интерпретации эмоций взрослых детьми является недостаточная развитость их эмоциональных ассоциаций. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Учёные провели три эксперимента. В первом, с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ), выяснилось, что уже в возрасте пяти лет дети способны распознавать четыре основных мимических выражения — гнев, радость, грусть и страх.

Во втором эксперименте участникам предлагали задания на сходство слов. Оказалось, что старшие дети демонстрируют более тонкие эмоциональные ассоциации, чем младшие.

В третьем исследовании младшие участники делили все эмоции лишь на положительные и отрицательные, тогда как старшие дети различали их более детально, улавливая оттенки чувств.

По словам авторов, путь от простого распознавания мимики до глубокого понимания эмоций отражает постепенное формирование эмоциональной сферы, которое происходит под влиянием жизненного опыта, обучения и роста когнитивной сложности."

Стало быть, науке благодаря, можно определить человеческого развития возраст, которому существенно значимо – правильным пониманием – уделять особое внимание.

D. M. ⁉ https://ru.wikipedia.org/wiki/После_трёх_уже_поздно:

"«После трёх уже поздно» (яп. 幼稚園では遅すぎる Ё:тиэн-дэва ососугиру, В дошкольном возрасте уже поздно) — книга японского новатора в сфере раннего развития Масару Ибуки. Год написания — 1971. В 1977 году книга переведена на английский язык — Kindergarten is Too Late. В 1991 году был сделан русский перевод (М. и Н. Перовы) и книга получила название «После трёх уже поздно». В 2011 году была переиздана в новом оформлении.

Автор этой книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорождённых окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребёнка. По мнению автора, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе — вовремя ввести новый опыт. Но распознать это «вовремя» может только тот, кто рядом с ребёнком изо дня в день. Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые прекрасные возможности.

Несколько десятилетий назад теория Масару Ибуки перевернула традиционные представления о раннем развитии детей. Книга стала популярна во всем мире (её называют Book of the Century) и у неё появилось множество последователей. Основная идея заключается в том, что в течение первых трёх лет жизни у ребёнка самый высокий потенциал к обучению. Главное — не опоздать.

Книга не даёт четких практических инструментов, как заниматься развитием детей, но она отвечает на главный вопрос «Зачем?». Зачем нужно заниматься развитием детей до 3 лет и почему это так важно для их будущего.

Гленн До́ман во вступлении к английскому изданию книги охарактеризовал её так: ¶ «Эта книга — одна из самых важных книг, написанных когда-либо. Я думаю, её должны прочитать все живущие на Земле родители.»

Книга «После трёх уже поздно» стала очень популярной и в России. Практически все центры раннего развития включают книгу в число рекомендованных к прочтению в первую очередь. ¶ …"

Поэтому, смысла приобретению обязательно нужно достаточно хорошо соответствовать развития полезности, иначе ошибки – антиэкологичные, антиинтеллектуальные, антисоциальные – создадут катастрофу, подобную неандертальцев вымиранию, обусловленному деградацией.

N. B. ⁉ "Свинец мог повлиять на эволюцию человеческого мозга и речи", 22.11.2025 г.:

"Новое международное исследование показывает, что воздействие свинца на наших предков продолжалось более двух миллионов лет и могло сыграть важную роль в развитии мозга, поведения и коммуникационных способностей.

Анализ химического состава зубов ископаемых гоминидов, включая австралопитеков, неандертальцев и Homo sapiens, выявил характерные «свинцовые полосы», указывающие на повторяющиеся периоды поступления металла из окружающей среды.

Исследователи также изучали мозговые органоиды с генетическими вариантами неандертальцев и современных людей. Органоиды с неандертальским вариантом гена NOVA1 реагировали на свинец сильнее, чем с современным человеческим вариантом, что свидетельствует о большей уязвимости неандертальцев к неврологическим эффектам металла. Гены, управляющие развитием мозга и речью, включая FOXP2, нарушались под воздействием свинца у неандертальцев, тогда как у современных людей этот эффект был менее выражен.

Результаты исследования указывают, что воздействие свинца могло стать фактором, который помог современным людям выжить и развить более сложные формы коммуникации. Также токсичный металл мог влиять на эволюционные различия в когнитивных и социальных способностях между гоминидами.

Новые данные меняют представления о свинце как об исключительно современном загрязнителе, показывая его возможную роль в эволюционной истории человека и значимость взаимодействия генов и окружающей среды в формировании нашего вида."

Однако, человеческих сообществ развития преимущество тоже стало нарушаться (чего исследование обязательно нужно достаточно хорошо выполнить, целесообразно исправлению допущенных накопившихся ошибок последствий – антиинтеллектуальных, антисоциальных, антиэкологичных).

D. M. ⁉ "Развитие наших предков порой противоречило правилам эволюции позвоночных", 23.11.2025 г.: